Mucho tiempo atrás había pensado en su propia muerte. Acaso por analítico empedernido que era o porque tantos años andando al filo de la vida le habían hecho sopesarlo todo premeditadamente.

Quizás —supongo hoy—, hasta en los pensamientos que le sobrevenían de vez en vez había ido moldeando la piedra enorme donde ahora habita. Por eso le confió entonces al hermano Raúl dirigir los trabajos que comenzaron en el 2006 cuando aún no había enfermado de gravedad y cuando todavía no había sido preciso delegar, también en Raúl, la presidencia de esta isla. Pero, a esas alturas ya pesaban los desvelos constantes, las ayunas prolongadas, el trabajo a deshora, los achaques inevitables de 80 años vividos.

Sería aquella roca y no otra, con la misma dureza de tantas que le gastaron a tropezones las suelas de sus zapatos allá en la Sierra Maestra. Fue precisamente en aquel espinazo agreste y de monte tupido donde comenzaría esa porfía con la muerte.

La había desafiado mucho y lo sabía. Tanto, que en aquellos días rebeldes varias veces lo dieron por muerto; tanto, que Lina lo descreía y los encomendaba, a él y a Raúl, a aquella imagen de la Virgen de la Caridad que llevaría luego como ofrenda hasta El Cobre.

Y no era temeridad suya; sería más bien su destino. Para cuando asumía la presidencia de Cuba ya había aprendido a encararse a las amenazas, a vivir sin sobresaltos por más peligros que le acecharan.

Se desatarían como por conjuro los odios todos y los planes de atentados se multiplicarían… y se frustrarían. Sus enemigos podían, en ese desespero enfermizo por desaparecerlo, inventar una pluma que disparara una puntilla, envenenar con hongos un traje de buzo o poner explosivos en un tabaco.

Demasiado azar de por medio —le confesaría desde la modestia el propio Fidel a Ignacio Ramonet—; demasiado imponente el líder que hacía temblar, muchas veces, el arma que le apuntaba; demasiado espíritu para sobrevivir.

No le dio mucha importancia jamás a eso de morir. Quizás porque, aun cuando la salud se quebrantó, sabía que la continuidad no era una utopía: estaba en el pionero que se alistaba para un matutino, en los jóvenes que se enrolaban igual en un concierto que en un censo poblacional, en el obrero que se desvelaba al pie de las máquinas, en los médicos que salvaban…

Como una especie de premonición les dijo a los diputados a la Asamblea Nacional, aquel 6 de marzo del 2003, cuando lo reeligieron Presidente: “Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar al final de mi vida”.

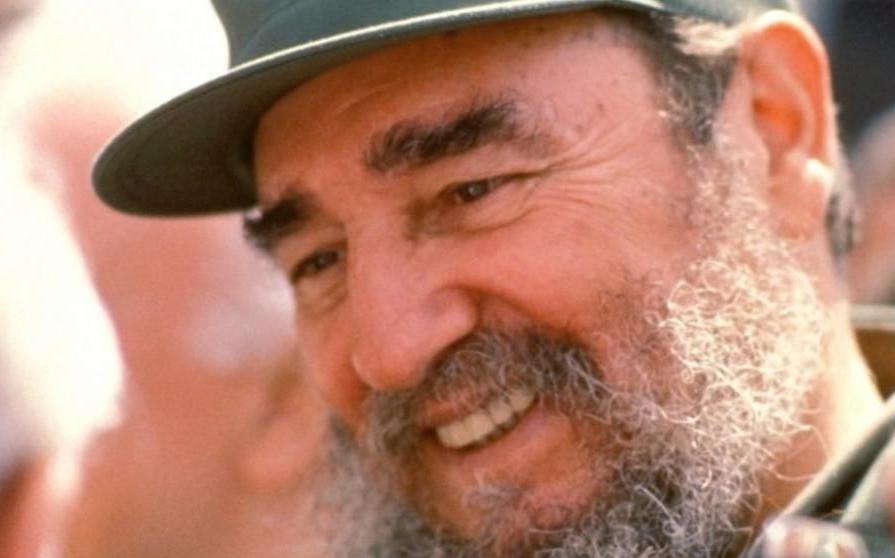

Y no se equivocaba. Ya con la barba encanecida y los pliegues aquellos surcándole la piel toda viviría para ver vencidas otras batallas: la de la unión latinoamericana; la de la Revolución multiplicándose en otros continentes a través de médicos, maestros, deportistas; la del regreso de los Cinco Héroes convertidos, a la postre, también en hijos.

Por eso aquel 19 de abril del 2016, en la clausura del VII Congreso del Partido, casi profetizaría: “Pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos (…) Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala”. Acaso lo presentía desde antes.

Lo único que no podría predecir luego, aquel día lúgubre de fines de noviembre, era el ahogo de voz de su hermano Raúl cuando comunicaba la noticia de su fallecimiento o el cortejo fiel de un pueblo que sin convocatorias lo mismo enjugó las lágrimas de un niño que las de un veterano de lucha.

Fue su voluntad reducirse a cenizas, como si pretendiese que en aquella urna de cedro cupiese de golpe la inmortalidad. Iría recorriendo, por última vez, de una punta a la otra su isla hasta reposar definitivamente en Santa Ifigenia e iniciar, sin saberlo, otra historia.

Bastan las rosas blancas, bastan las letras doradas a relieve donde se lee: Fidel, bastan las flores que llegan a toda hora de todas las latitudes del orbe. No es una tumba común la suya, es más bien un sitio de peregrinación.

Llegan de todos los credos y todas las razas. Universal como era, no podría ser diferente. Cierto misticismo habita también en aquella piedra de dimensiones exuberantes; dicen que hace un tiempo hasta una pareja de palomas se posa diariamente en las cercanías del sepulcro y, aunque de día levantan vuelo, siempre regresan al atardecer.

Fidel no ha muerto como pretendían todos estos años sus adversarios. Ha sido solo un viaje, otro. Por más hermética que luzca esa roca nadie duda que allí hay un halo de eternidad.

Escambray Periódico de Sancti Spíritus

Escambray Periódico de Sancti Spíritus

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.