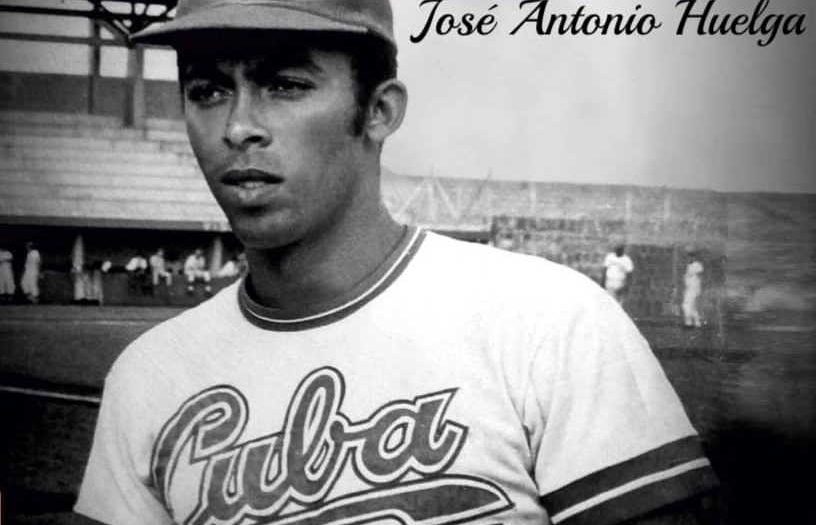

Con José Antonio Huelga Ordaz, la muerte fue cruel. Con Sancti Spíritus, también. A él lo encontró en plenitud de su carrera, cuando ya vestía traje de héroe y de leyenda. Al pueblo, le cortó el privilegio de vibrar al compás de uno de los mejores brazos del béisbol cubano.

Fue un accidente de tránsito en la carretera del Mariel, en medio de la madrugada del 4 de julio de 1974, el que le llevó su juventud y a su pueblo un ídolo. Desde que la trágica noticia llegó por teléfonos, por la radio o de boca en boca ya nadie más durmió entre el dolor y la incredulidad.

José Zamora, uno de sus mejores amigos, lo recuerda y aún le tiemblan las piernas, como el día en que quedó impávido por lo que le dijo Mary, su vecina de Colón, cuando se disponía a ir al trabajo. Cuando pudo al fin dar un paso, regresó a casa.

“No lo podía creer… Solo sé que era muy temprano y así en el medio del camino no podía seguir, hasta llegué a la casa, puse Radio Reloj y lo dijeron. Rompí a llorar sin consuelo… es que habíamos hablado el día antes”.

Así fue, en los portales del cine Serafín Sánchez, donde un aguacero enorme les impidió concretar otra noche de farras. O cuando se habían cruzado camino a la playa Ancón, “nos tomamos unas cervezas y nos tiramos unas fotos”. Entonces le habló de ir a la capital en busca del alta médica por un tratamiento que tenía. “Le dije que buscara un pasaje en la guagua a través del Inder, pero me comentó: ‘Deja ver qué hago’. Luego supe que se había ido en esa máquina”.

Cuando pudo digerir la noticia, el Azul como todos le dicen, hizo lo mismo que casi todo Sancti Spíritus y se sumó a uno de los velorios más grandes vistos en la tierra del Yayabo. Fue en la Colonia Española, cuyos espacios quedaron pequeños.

Allí lloró a su amigo y lo recordó también en los constantes juegos de dominó en la casa de la Plazoleta Hanoi, donde vivió Huelga hasta su muerte. “No le gustaba perder ni en el dominó; cuando eso pasaba, cerraba la casa y nadie se podía ir hasta que él no ganara”.

Recordó el espacio donde menos concebía un descalabro: en el box. Allí imponía su clase, su temple, su autoridad. “Ese tenía el corazón en el medio del pecho y eso de que los peloteros le caminaran pa’ arriba, ¡na! Un día le di una línea al izquierdo y se me ocurrió llegar a primera riéndome. El inning dio la vuelta y cuando me tocó batear otra vez, me dio un bolazo por debajo de las costillas que me dejó sin aire, porque tiraba duro. Estuvimos sin hablarnos un buen tiempo. Hasta que un día Miguelito Companioni, que compartía con él una botella, me llamó y me indicó: ‘Dense las manos’. Lo hicimos y me dijo: ‘Yo te quiero con el alma, pero en el terreno tienes que respetarme’”.

En medio del recuento, asegura que no creyó la noticia hasta que vio entrar el féretro en medio de una multitud incontable. Su pesar aumentó cuando supo detalles del suceso: “El Gallego Burgos, que iba en la máquina, me dijo que iba en el asiento de atrás y quiso pasarse para alante; minutos después, unos cinco o seis, el vehículo se metía debajo de la rastra…”.

Del choque se fue el cuerpo físico. Quedó el mito de una vida en la que, al decir de Servio Borges, su director en el Cuba varias veces, “contrastan lo breve y lo grandioso”. Le sobraban razones. En apenas siete Series Nacionales, lanzó 160 juegos, ganó 73 con 32 derrotas, propinó 722 ponches y compiló para un galáctico 1.50 PCL.

Quedó la hazaña que lo inmortalizó: la XVIII Serie Mundial de Colombia, en 1970, cuando le ganó dos veces al equipo de Estados Unidos, una de ellas en la final para darle el título a Cuba y ganarse, en palabras acuñadoras del Comandante en Jefe Fidel Castro, el seudónimo de Héroe de Cartagena.

Bastaría el ejemplo para ilustrar su coraje. Pero hay más. Rigoberto, “El Chopi” Rodríguez, quien compartió equipo y amistad con Huelga, recuerda un juego memorable: “Regresó de la calle con unos tragos de más porque no estaba anunciado para lanzar. Pero Servio Borges le da la bola por Azucareros para tirarle a Mineros vs. Roberto Valdés y Huelga le dice: ‘Solo necesito 10 minutos para descansar y 20 para calentar…’. Salió, abrió y ganó”. Lo revive y vuelve a sumirse en la angustia: “Nunca olvidaré el día de su muerte porque mi hija Consuelo cumplía un año, y aquello me llegó a lo más profundo. Por lo general, siempre andábamos juntos”.

Por eso y por mucho más —el halo de confianza y la seguridad de triunfo que inspiraba en los suyos, porque pedía la bola en momentos de apuro y caminaba como uno más sin sus grados de grandeza— Sancti Spíritus lo lloró por dos días y le regaló una despedida memorable.

“Te parabas en el Paseo Norte y mirabas para abajo hasta que las cabecitas se te perdían llegando al parque Serafín Sánchez…”, evoca José Zamora y suspira: “Al cementerio no le cabía una gente más”.

Cincuenta años después, Huelga está en su saga de hijos, nietos, familia. Queda en su estadio, en su estatua que bien merece recobrar los colores a la altura del hombre que quebrantó la madrugada del 4 de julio y aún sigue aquí, atragantado en el recuerdo y el corazón de su gente.

Escambray Periódico de Sancti Spíritus

Escambray Periódico de Sancti Spíritus

Hermosa y sentida crónica, desde el título que atrapa hasta el punto final. Uno de nuestros grandes peloteros, José Antonio Huelga, permanece en el recuerdo de su pueblo por derecho propio, tanto en su natal Sancti Spíritus como en cualquier rincón de esta Isla donde habite un ser que haya disfrutado viéndolo lanzar con toda Cuba a sus espaldas y en el centro de su pecho. Eran tiempos de gloria de nuestro deporte, como solo puede suceder en un país cuyo estadista mayor fuera tan brillante gobernante como atleta. Y también un trabajo digno del medio que lo acoge, Escambray, el mejor órgano de prensa cubano.